- Chemical Sensor Device from Carbon Quantum Dot/Polypyrrole/Graphene Oxide Functionalized 3D Thermoplastic Polyurethane

Samayanan Selvam# , Mujeeb Rahman Rizan# , Jong Seob Choi†

, and Jin-Heong Yim†

, and Jin-Heong Yim†

Division of Advanced Materials Engineering, Kongju National University, 1223-24 Cheonandaero, Cheonan, Chungnam 31080, Korea

- 탄소 양자점/폴리피롤/그래핀 산화물 기능화 3차원 열가소성 폴리우레탄 복합체를 이용한 화학센서 장치

공주대학교 공과대학 신소재공학부

Reproduction, stored in a retrieval system, or transmitted in any form of any part of this publication is permitted only by written permission from the Polymer Society of Korea.

In this study, we fabricated 3D-printed flexible electrically conductive thermoplastic polyurethane (TPU) composites by impregnating polypyrrole (PPy), as an active component for sensing reducing gases, with graphene oxide (GO) or carbon quantum dots (QDs), as an electron transfer mediator. Carbon-based QDs were synthesized from banana peel solid waste using a hydrothermal synthesis technique. After impregnating GO or QDs into the porous TPU matrix, three kinds of functionalized conductive TPU composites, TPU-PPy, TPU-GO-PPy, and TPU-QD-PPy, were fabricated by vapor-phase polymerization of PPy. The chemical compositions, morphological, and mechanical/electrical properties were analyzed to confirm the designed conductive composites and evaluate their applicability as sensor elements. These composite materials were applied as reducing gas sensing materials, such as triethylamine, ammonia (NH3), and ethanol, and showed excellent sensitivity, repeatability, selectivity, and humidity stability for NH3 gas. In particular, among the prepared composites, TPU-QD-PPy showed the best performance as a chemical sensor.

본 연구에서 환원성 가스의 센싱 활성 성분인 폴리피롤(PPy)과 전자 전달 매개 소재인 그래핀 산화물(GO) 또는 탄소 양자점(QD)을 함침시켜 제조된 3D 프린트 기반 유연 전기 전도성 열가소성 폴리우레탄(TPU) 복합체를 제조하였다. 탄소계 QD는 수열 합성 기술을 사용하여 바나나 껍질 고형 폐기물에서 합성했다. GO 또는 QD를 다공성 TPU 매트릭스에 함침한 다음 PPy를 기상 중합하여 세 가지 종류의 기능화된 전도성 TPU 복합체인 TPU-PPy, TPU-GO-PPy, TPU-QD-PPy를 제조했다. 화학적인 조성과 형태학적 및 기계·전기적 특성 분석을 수행하여 설계된 복합체의 확인 및 센서 소자로의 활용 가능성을 평가하였다. 이 복합체 소재들은 트리에틸아민, 암모니아(NH3), 에탄올과 같은 환원성 가스 감지 소재로 적용되었으며 NH3가스에 대한 우수한 감도와 반복성, 선택성 그리고 습도에 대한 안정성을 보였다. 특히 제조된 복합체중에서 TPU-QD-PPy가 가장 우수한 화학 센서로의 성능을 보였다.

In this study, polypyrrole (PPy) and graphene oxide (GO) impregnation with carbon quantum dot (QD) were used to produce 3D flexible electro conductive thermoplastic polyurethane (TPU) composites. The QD synthesized from Banana banana peel solid waste using hydrothermal technique. GO or QD were impregnated on the 3D TPU matrix and then PPy was vapor-phased polymerized to produce three kinds of functionalized composite TPU-PPy, TPU-GO-PPy, TPU-QD-PPy). These electrodes have examined as an ammonia (NH3) gas sensing material and demonstrated great fairly good sensitivity and repeatability. TPU-QD-PPy showed best performance in terms of sensitivity as well as selectivity toward NH3 gas detecting.

Keywords: 3D printer, thermoplastic polyurethane, polypyrrole, carbon quantum dot, chemical sensor.

이 논문은 이 논문은 2024년 교육부의 국립대학육성사업 연구지원에 의하여 연구되었음. 또한, 2023, 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2023-00221237, RS-2024-00335799).

저자들은 이해상충이 없음을 선언합니다.

최근 다양한 응용 분야를 확장해 온 3D 프린트 기법은 fused deposition modeling(FDM), inkjet, selective laser sintering 등 다양한 프린팅 기술이 사용될 수 있으며, 특히 computer aided design을 이용해 설계된 물체를 3차원으로 다층 적층 제조하는 FDM 방식이 널리 사용되고 있다. 3D 프린트는 저렴하고 빠른 시간 안에 설계된 물체를 제조할 수 있으며 복잡한 구조와 패턴 또한 쉽게 만들 수 있기 때문에 센서, 의학, 에너지 저장장치 등의 분야에서 적극적으로 활용되고 있다.1-3 FDM을 활용한 고분자 복합체 제조에 일반적으로 사용되는 소재는 polycarbonate, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, polylactic acid, thermoplastic polyurethane(TPU)와 같은 열가소성 고분자가 주로 사용된다. 전도성과 같은 기능성이 부여된 복합체 제조를 위해서는 TPU 다공성 복합체에 탄소 소재(카본블랙,4 탄소 나노튜브,5 또는 그래핀6) 전도성 필러와 복합화하는 연구들이 보고되어왔다. 탄소 소재의 균일한 분산을 위해서는 탄소 소재의 적절한 함량 조절과 표면 개질이 필요하다.7,8 또 다른 유기 전도성 활성 성분으로서는 polypyrrole(PPy),9 polythiothene,10 polyaniline11 등과 같은 전도성 고분자 (conductive polymers, CPs)가 있다. 이러한 CP 성분을 TPU 표면에 균일한 코팅층의 생성을 위하여 기상중합(vapor phase polymerization, VPP)을 이용하면 부드럽고 유연한 3차원 다공성 전도성 전극을 제조하는 것이 용이하다.12 0차원 나노 구조체로 알려진 탄소계 양자점(quantum dot, QD)은 또 다른 전자 전달 매개 성분으로, 지속 가능한 친환경 소재인 유기 폐기물을 활용하여 제조할 수 있다.13 전세계 과일 생산량이 네번째를 차지하는 바나나는 총 중량의 30-40%가 껍질로 그대로 버려지기 때문에 폐기물이 차지하는 비율이 아주 높다. 이에 다양한 정밀 화학 소재의 원재료로 재활용 연구가 되어오고 있고 수열합성법으로 제조된 바나나 유래 탄소계 QD는 좁은 입자분포와 ~20% 정도의 우수한 양자 수율을 보여 탄소계 QD의 원료로 많은 연구가 되어 왔다.14 탄소계 QD는 탄소로 구성된 크기가 10 nm 미만이며 생체적합성이 뛰어나 의료 진단, 광촉매, 형광 감지 및 에너지 저장 등을 포함한 광범위한 응용 분야로 인해 상당한 주목을 받아왔다. Top-down 방식의 단계적 절차(레이저 절삭, 전기 화학적 산화 및 아크 방전)와 bottom-up 접근 방식(마이크로파, 초음파 및 수열 합성 기술) 들이 QD 제조에 관하여 보고되어 왔다.15-17

다공성TPU 복합체에 전도성 활성 성분이 복합된 3차원 구조체는 다양한 응용분야에 활용될 수 있으며 본 연구에서는 화학센서로의 적용에 초점을 맞추었다. 폭발물, 오염 물질 및 독성 가스를 감지하기 위한 가스 센서 기술은 꾸준히 개발되어 왔다.18,19 화학 물질, 비료 및 음식물 쓰레기를 취급하는 회사를 포함한 많은 회사가 혐기성 소화를 통해 NH3를 생산하는데, 이는 매우 위험한 가스로써, 낮은 농도에서도 천식, 피부 화상, 심각한 호흡기 자극 및 안정적인 눈 손상 및 실명을 포함한 많은 건강 문제를 일으킬 수 있다.20,21 현재 다양한 메커니즘으로 구동되는 NH3 가스 센서가 각종 산업 분야에 적용 중이며, 다양한 방법으로 제조하는 접근 방법이 보고되어왔다.22-24 현재 널리 쓰이는 NH3 가스 센서는 이온성 액체 또는 하이드로 겔로 구성되어 있으나 이러한 조성으로 제조된 센서의 수명은 제한적이고 전기화학적 공정 전반에 걸쳐 하이드로 겔의 내구성이 낮기 때문에 다양한 고분자 매트릭스 또는 그 제품과 결합된 하이브리드 금속 또는 세라믹이 그 대체 소재로 연구되어왔다.25,26 특히 여러 CP, 탄소 나노튜브, 환원된 GO와 같은 전도성 유기 소재들은 고분자 매트릭스와의 2차 결합을 통한 화학적 상호 작용을 통한 기능화 용이성으로 인해 화학 및 바이오센서에서 유리하다고 알려져 있다.27,28 CP, 탄소계 QD 및 GO로 만든 에너지 저장용 전극 소재들는 장기적으로 안정적이며 이와 결합한 센서 시스템은 효율적인 스마트 전자 기기를 만드는 데 필수적이다. 이러한 소재를 이용한 스마트 밴드, 스마트 펜, 웨어러블 건강 모니터와 같은 맞춤형 전자 기기는 정교하게 자체 구동되는 다기능 센서 시스템로의 적용이 가능하다.29,30

최근 본 연구 그룹에서는 우레탄폼(urethane foam, PUF)에 PPy, GO 그리고 QD로 개질된 전극 지지체 및 화학 센서를 보고해 왔다.31-33 PUF는 불규칙한 기공 구조를 지녀 활성 성분들의 균일한 분포를 기대하기 어려웠다. 따라서 본 연구에서는 PPy와 GO 산화물 및 QD로 기능화된 규칙적인 기공구조를 지니는 3D 프린터 기반 TPU 복합체의 제조 공정에 대한 효과가 화학 센서에 대한 성능 특성에 미치는 영향을 평가했다. TPU를 FDM 방식을 적용한 3D 프린팅 기법으로 매크로 기공을 가진 다공성 TPU 복합체를 구성한다. 여기에 세가지 전기전도 매개 성분(GO, CP, 탄소계 QD)을 적절한 복합 방법(VPP, 함침 방법)으로 다양한 활성층을 가지는 전도성 연질 복합체를 제조하였다. 탄소계 QD는 수열 합성 기술을 사용하여 바나나 껍질 고형 폐기물에서 합성하였고, GO 또는 QD를 3D TPU 매트릭스에 함침한 다음 PPy를 VPP하여 세 가지 형태의 기능화된 전도성 복합체인 TPU-PPy, TPU-GO-PPy, TPU-QD-PPy 복합체를 제조하였다. 이를 암모니아(NH3), 트리에틸아민, 에탄올과 같은 환원성 가스에 대한 가스 감지 특성을 조사하기 위해 수행되었고 이를 통해 상기 세가지 전도성 복합체를 NH3 가스 감지 소재로의 적용 가능성을 살펴보았다.

시약 & 재료. 3D 프린터 필라멘트로는 eSUN사(중국)의 eTPU-95A(직경=1.75 mm)를 사용하였으며 Sigma Aldrich사(미국)의 iron (III)-p-toluenesulfonate hexahydrate(FTS)를 VPP의 산화제 및 도핑제로 사용하였다. Merck사(독일)의 Ethanol을 산화제 용액 제조시 용매로 사용하였다. 전도성고분자 PPy의 단량체로 Acrose사(미국)의 pyrrole(Py)을 사용하였다. GO 현탁액 5 g/L은 Grapheneall(대한민국)에서 구입하여 사용했다(Lot.No.20200205). 바나나 껍질껍질로 부터 제조된 탄소계 QD는 이전의 본 연구실의 논문의 합성 방법을 이용하였다.33,34 시중에서 판매하는 바나나 껍질 껍질을 100 g씩 달아 잘게 썬다. 그런 다음 이 조각들을 끓고 있는 물에 30분간 끓이고 110 ℃에서 건조하여 남아 있는 수분을 제거했다. 건조된 조각들을 개별적으로 분쇄하고 물에 분산시킨 다음 암모니아 1 mL를 추가하여 혼합하고 30분간 초음파 처리하여 분산시켰다. 100 mL 오토클레이브 반응기(한울엔지니어링, 대한민국)에 옮겨 고온 조건(200 ℃)에서 일정 시간(6, 12, 24시간) 동안 반응시켰다. 반응 후 용액을 원심분리, 감압 여과, 막 여과를 거쳐 맑은 용액을 얻은 다음 진공 건조 후에 0.5 wt% 농도로 수분산하여 사용하였다.

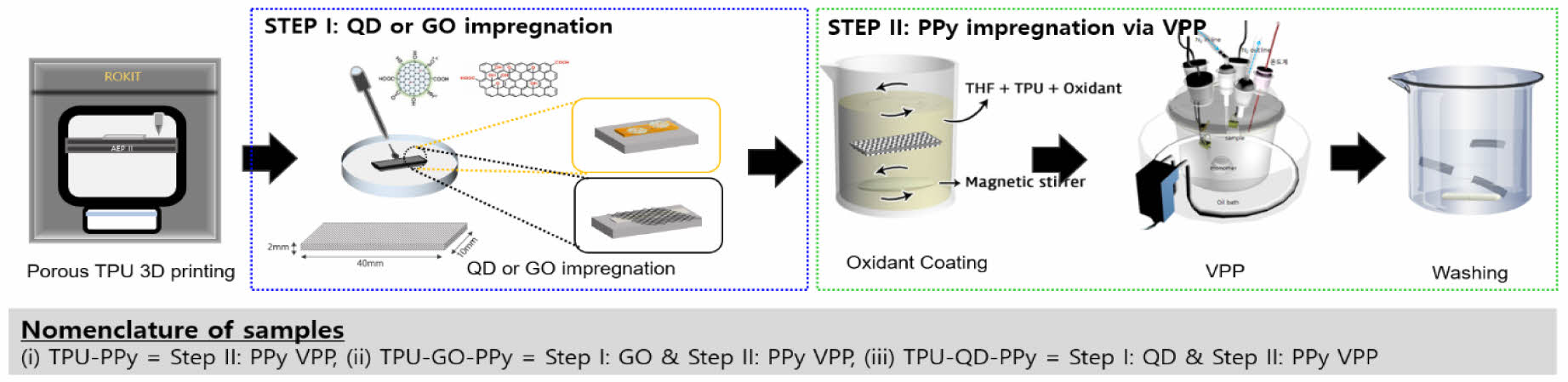

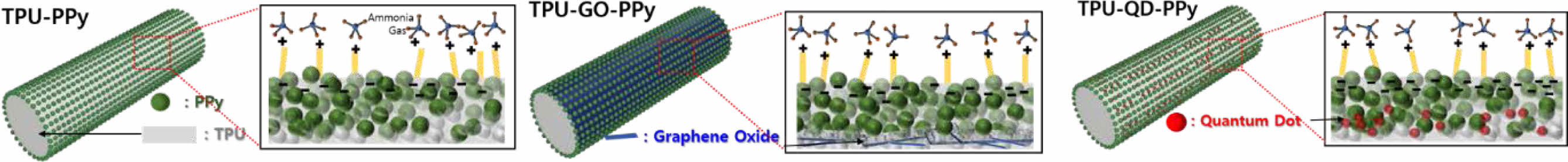

전도성 TPU 복합체의 제조. ROKIT사(대한민국)의 AEP II 3D printer를 사용하여 FDM 방식으로 매크로 기공을 가지는 3차원 TPU 구조체를 제작하였다. 구조 제어 소프트웨어로 ROKIT사(대한민국)의 NewCreatorK 프로그램을 사용하였다. 3D 프린터는 직경 0.4 mm의 노즐을 채택하였고, 소프트웨어 설정은 이전 연구에 따랐다.30 기공 모양이 마름모 구조로 이루어지는 50%의 기공율을 가지는 연질 TPU 구조체를 채움도를 조절하여 제조하였다. TPU 필라멘트는 인쇄 중에 뜨거운 노즐을 통해 녹여 압출되었다. 제조된 복합체의 크기는 Scheme 1에 나타낸 것과 같이 가로 40 mm, 세로 10 mm, 높이 2 mm였다. TPU 다공성 매트릭스에 GO 또는 탄소계 QD를 복합하기 위해 TPU를 GO 또는 QD 용액(각각 0.5 wt% 농도)에 10분간 함침하였다. 그런 다음 생성된 TPU-GO 또는 TPU-QD 복합체를 실온에서 2시간 동안 공기 건조하고 진공 오븐에서 70 ℃에서 3시간 동안 건조했다. 마지막으로 상기 복합체를 증류수로 세 번 세척하여 남은 잔류물을 제거했다. TPU 충전 패턴에 PPy를 증착하기 위해 연질 전도성 TPU 복합체를 에탄올에 녹인 10 wt% FTS 용액에 15분간 담근 다음 6시간 동안 공기 건조했다. 그런 다음 FTS 산화제가 포함된 TPU를 중합 챔버로 옮겼다. 여기서 전도성 단량체와 FTS를 포함하는 VPP 공정(상온, 상압)을 위해 챔버 바닥에서 1 mL의 Py를 점차적으로 자연 증발시켰다. 6시간의 중합 후, 에탄올로 반복해서 세척하여 반응하지 않은 Py 단량체와 FTS를 제거했다. 상기 세가지 전도성 복합체를 위한 제조 경로를 Scheme 1에 체계적으로 나타내었다.

전도성 TPU 복합체의 특성 분석. 제조된 탄소계 QD 분석에는 투과 전자 현미경(TEM, JEOL, JEM-2100, 일본) 장비, 푸리에 변환 적외선 분광기(FTIR, Perkin-Elmer, 미국), 자외선-가시광선 분광기(UV, Mecasys, Optizen 2120 UV Plus, 대한민국) 및 광-발광 분광기(photoluminescence spectroscopy; PL, HORIBA, iHR320, 일본) 장비가 사용되었다. TESCAN사의 field-emission scanning electron microscope(FE-SEM, MIRA LMH, 영국)를 가속전압 10 kV를 가해 SEM 이미지 분석을 진행하였다. Bruker사의 energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS, XFlash detector 5010, 독일)을 통하여 EDS mapping 및 원소분석을 진행하였다. Universal testing machine(UTM, K-solution, QM100T, 대한민국)를 10 mm/min 만큼의 변형 속도를 가해 복합체의 기계적 물성 분석을 진행하였다. UTM 시험에 사용된 샘플의 크기는 35 × 10 × 2 mm3 였다.

Scheme 1. Fabrication process of various 3D printed TPU based conductive composites.

전도성 TPU 복합체의 전기적 특성 및 환원성 가스 감지 동작 연구. TPU 복합체의 가스 감지 동작(저항 변화로 계산됨)은 다용도 유연성 시험기(Ipen Co., 대한민국)를 사용하여 조사했다. TPU 복합체의 저항 변화는 인덕터/커패시터/저항(LCR) 미터(Gwinstek, LCR-6100, 대한민국)를 사용하여 측정했다. 본 연구실에서 제작된 맞춤형 화학센서 장치를 사용하여 TPU 복합체의 NH3 가스에 대한 검출 특성을 평가했다.31 저항 측정은 주변 공기와 NH3가 있는 상태에서 수행하여 TPU 복합체의 NH3에 대한 민감도를 평가이다. 악어 클립을 저항 테스트를 위해 TPU 복합체 샘플의 끝(이 클립 사이 3 cm)에 연결했다. 마이크로 피펫을 사용하여 TPU 복합체가 들어 있는 1 L 기밀 용기에 수용성 NH3(JUNSEI, 28-30%, 일본)를 넣었다. 15분마다 30 μL의 NH3를 챔버에 공급했다. 가스 감지 실험은 적절한 온도 조건(25 ℃ 또는 주변 온도)과 제어된 RH에서 수행했다. 센서 테스트 챔버의 RH는 N2 가스를 넣고 디지털 온도계와 습도계(HS30TRC, HANSUNG, 대한민국)를 사용하여 동시에 측정하여 조절했다. 또한 챔버 외부에 오일 욕조를 설치하여 온도를 유지했다. 저항 변화는 LCR 미터(GW Instek, LCR-6100, 대한민국)를 사용하여 측정했다. 저항 센서 응답은 식 (1)을 사용하여 계산했다.

여기서 Ro와 R은 각각 초기 저항과 NH3 노출 시 저항이다.

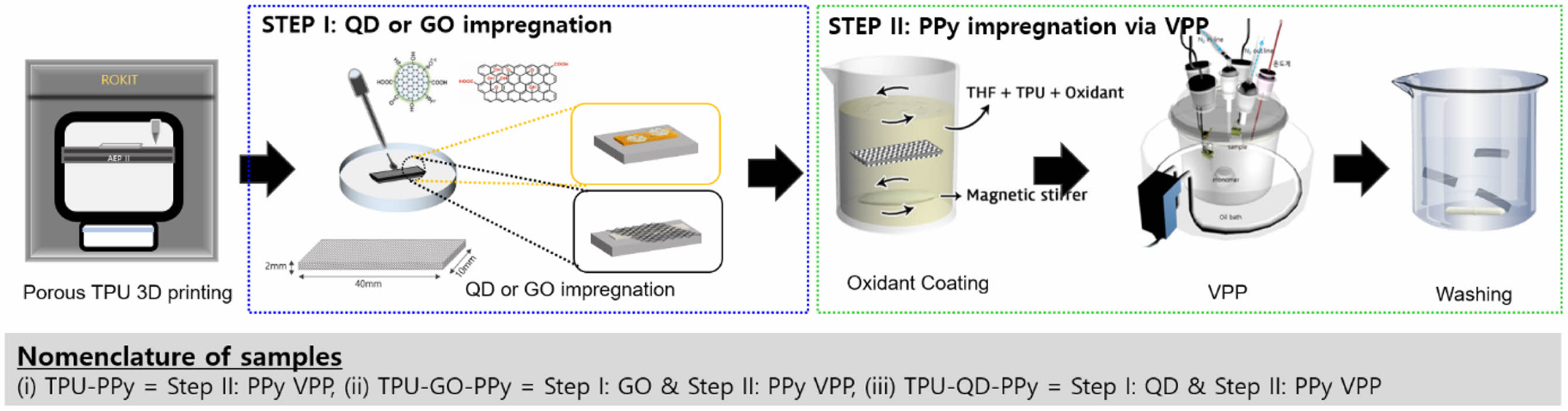

탄소계 QD의 형태학 및 광-화학적 특성 분석. 폐기된 바나나 껍질에서 수열 합성법으로 제조된 탄소계 QD의 형태와 크기는 HR-TEM을 사용하여 분석하였다(Figure 1(a)). QD들의 입자 크기는 5~7 nm 정도로 비교적 넓은 분산과 구형 형태를 나타내었으며, 평균 직경이 약 5 nm였다. 제조된 QD가 Figure 1(a'')의 고배율 사진에서 보듯이 약 0.27 nm 간격의 뚜렷한 격자 무늬(lattice fringes)를 가지고 있어 견고한 결정 배열을 가지는 것을 알 수 있다.35 200 ℃에서 각각 온도 6, 12 및 24시간에서 제조된 QD의 화학적 조성을 확인하기 위하여 FTIR 분광법으로 분석하였다. FTIR 특성 피크중에 3350 및 3250 cm-1는 각각 -OH 및 N-H의 신축 진동, C-H 비대칭 및 대칭 진동은 2930 및 2850 cm-1에서 나타난다(Figure 1(b)). QD 외부 표면에 존재하는 특성 기능기(카보닐기, 하이드록실기, 아민기 등)에서 나타나는 C-O, C-C, C-N-C, C-OH 및 C-O-C에 의거한 1650, 1560, 1390, 1280 및 1070 cm-1를 보이고 있다.36 본 연구에서 적용한 세 가지 합성시간에서 QD의 화학적 조성은 유사하였으나, 합성 시간이 증가함에 따라서 FTIR 피크 세기는 증가하였다.

Figure 1(c)는 200 ℃에서 각각 온도 6, 12 및 24시간에서 제조된 QD의 UV-Vis 흡광도 프로파일을 나타내며, UV 영역에서 270 및 320 nm 영역에서 광범위한 흡수 패턴을 보여준다. 이러한 흡수 범위는 탄소계 QD의 (C–C) sp2 하이브리드 오비탈의 π ®π* 전이 대역과 (C–O) sp3 하이브리드 오비탈의 n®π* 전이 대역과 연관되어 있다.37 Figure 1(c)에 삽입된 광학 이미지는 자연광과 UV 광 아래에서 QD를 표시했다. 제조된 QD는 일광에 노출되면 수용액에서 연한 갈색을 띠고 UV 방사선에 의해 여기되면 강렬한 녹색 형광을 방출한다. 이러한 QD의 발광 특성은 QD 크기에 따라 달라지는 방출 파장의 차이에 의해서 발생한다. 탄소계 QD의 PL 스펙트럼(Figure 1(d))은 PL 강도가 합성 시간에 따라서 달라지고 24시간으로 합성한 QD의 510 nm 파장에서의 발광 세기가 가장 강하였다(Figure 1(e)). Figure 1(d, e)을 Figure 1(b)의 FTIR 스펙트럼과 비교해보면 시간에 따라 화학적 구조변화의 피크는 보이지 않고 단순히 피크 크기(세기)만 증가하는 것으로 보아 QD의 표면 결합 및 sp2 탄소구조 등의 화학적 구조의 변화보다는 합성시간에 따른 최적화된 탄소계 QD의 수의 증가와 관련이 있다고 생각된다.37,38

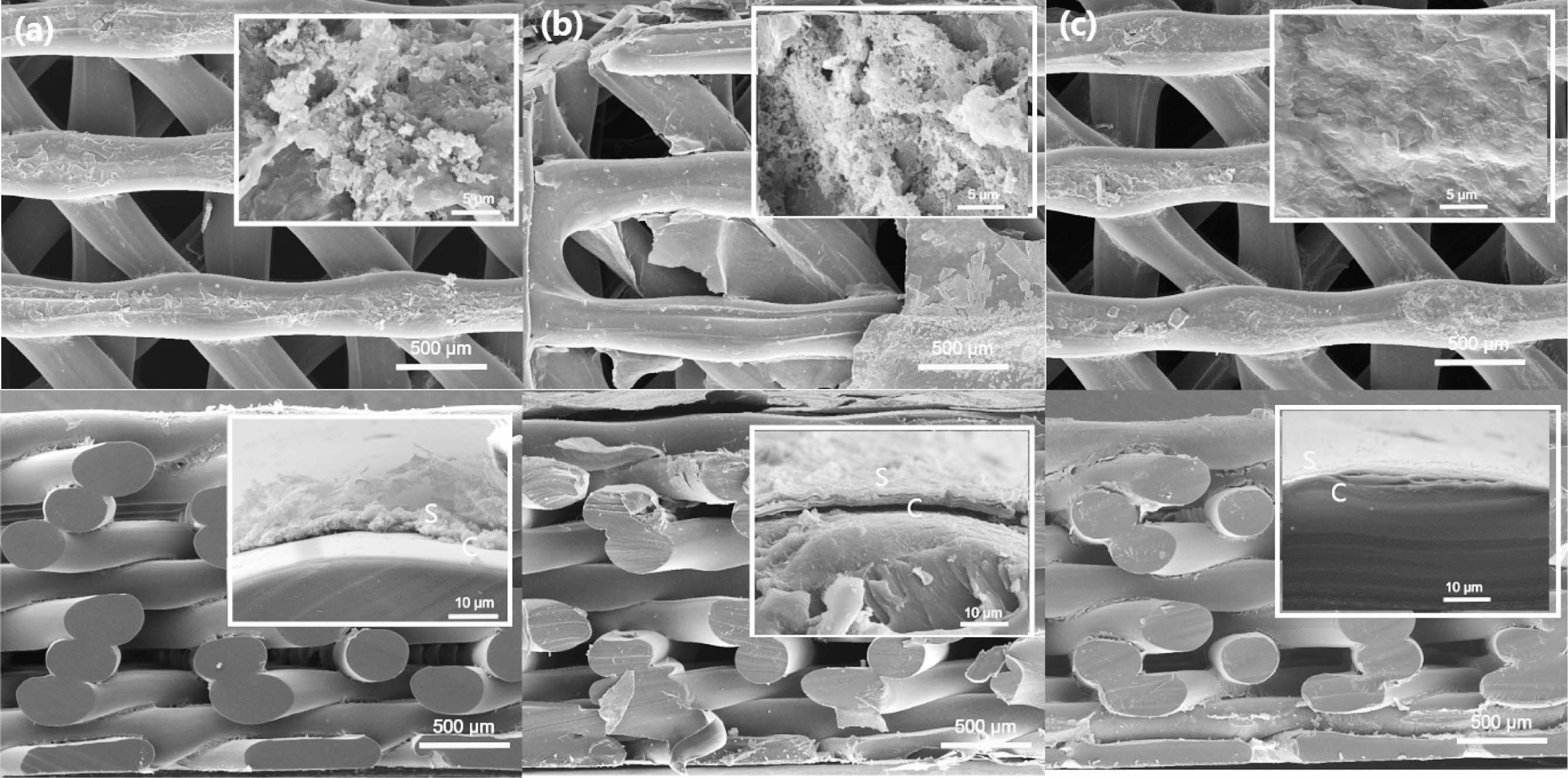

전도성 TPU 복합체의 형태학 및 화학적 조성 분석. 표면 또는 단면 형태는 복합체의 기계-전기적 다양한 특성을 평가하는 데 중요한 요소이다. 초기 TPU 매트릭스는 매끄러운 표면을 보였으나, VPP를 통하여 합성된 PPy는 TPU 표면에 불규칙한 과립 구조를 형성했다(Figure 2(a), TPU-PPy 복합체). 반면에 TPU 매트릭스에 GO 시트를 함침하고 VPP 공정을 수행한 TPU-GO-PPy 복합체는 표면에 주름이 있는 형태로 PPy 입자들이 덥힌 형태로 TPU-PPy 복합체에 비해서는 상대적으로 매끄러운 모양을 유지했다(Figure 2(b)). TPU 매트릭스에 탄소계 QD를 함침하고 VPP 공정을 수행한 TPU-QD-PPy 복합체는 TPU-GO-PPy 복합체보다 더욱더 매끈하고 부드러운 표면을 보여주었다. 이것은 TPU 매트릭스에 탄소계 소재의 전처리 공정에서 GO 보다 더욱 더 작은 나노미터 크기의 입경을 가지는 QD들이 좀더 균일하게 TPU 표면에 존재하고 그 이후에 VPP로 코팅된 PPy가 조밀하게 표면을 매꾸어 상대적을 매끈한 구조를 나타낸다고 추정된다. 이러한 표·단면의 변화가 제조된 전도성 TPU 복합체의 기계적 및 전기적 특성에 영향을 미칠 것이라 예상할 수 있다.

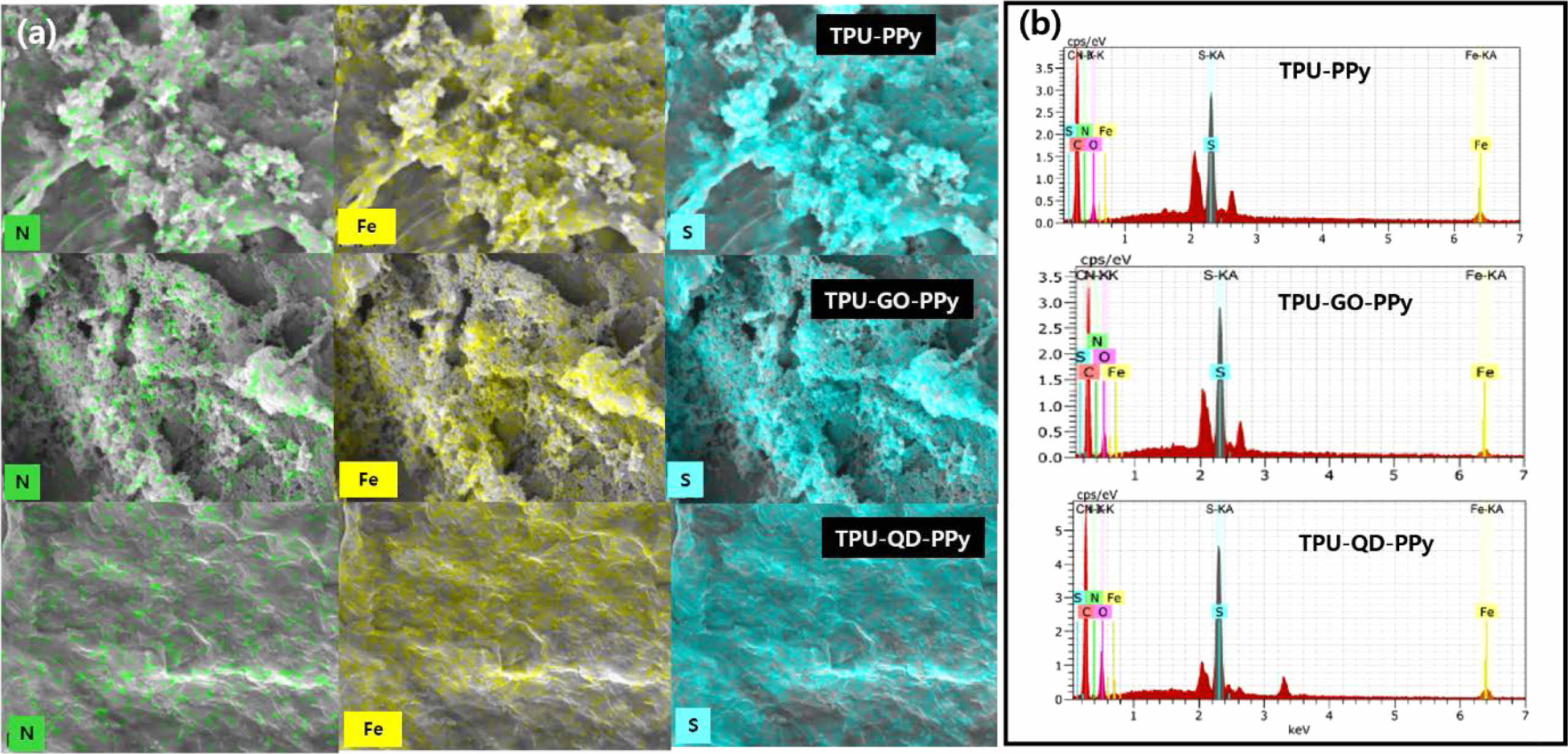

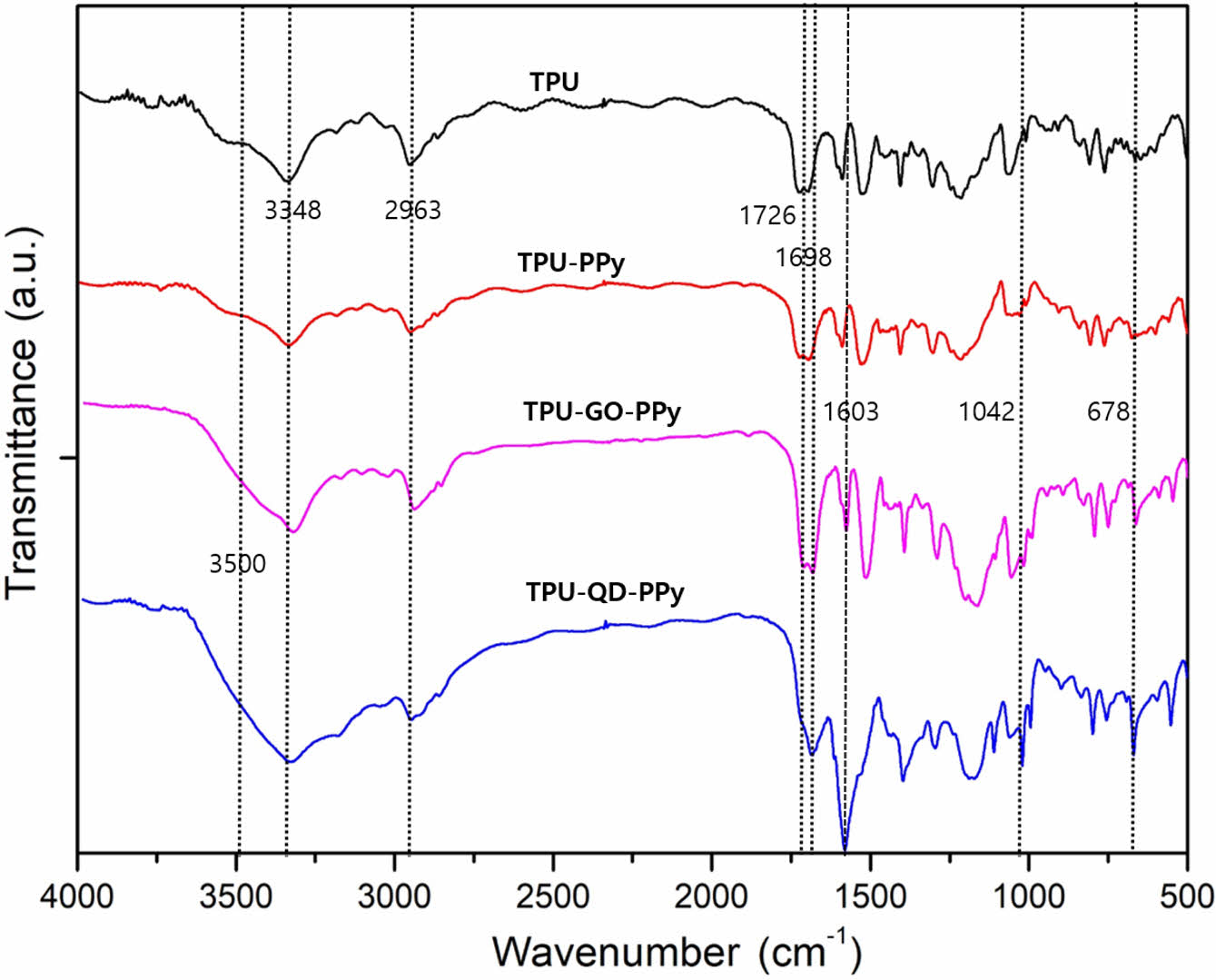

TPU 매트릭스에서 PPy 존재를 확인하기 위하여 필수 원소로 존재하는 질소, 철, 황 원자의 존재를 분석하기 위하여 EDS 표면 분석을 수행했다(Figure 3). 제조된 3가지 전도성 TPU 복합체에서 핵심 원소들이 균일하게 분포한다는 것을 알 수 있으며, 특히 PPy 주쇄에 도핑된 p-톨루엔 설포네이트 이온(FTS에서 유래됨)의 황 원자가 표면 전 영역에 걸쳐 분포함을 확인할 수 있었다. 이는 TPU 매트릭스 표면에서 PPy가 성공적으로 중합되었음을 나타낸다. 전도성 TPU 복합체의 전체적인 화학적 조성을 확인하기 위하여 FTIR을 4000-600 cm-1의 파장 범위에서 분석하였다(Figure 4). TPU에서 유래한 3348 cm-1 (N-H 스트레치 피크), 2963 및 2864 cm-1(C-H 스트레치 피크), 1726 및 1698 cm-1(각각 자유 및 수소 결합 C=O 스트레치 피크)의 특징 피크를 확인하였다. 또한, GO 및 QD에 존재하는 -OH 및 -COOH와 같은 산소 분자에 해당하는 FT-IR 투과율 피크는 순수한 TPU와는 달리 약 3500 cm-1에 나타났다. 반면, PPy의 1603, 1042 cm-1 피크는 각각 PPy 고리의 신축 진동과 C-H 굽힘 피크이고, 678 cm-1의 피크는 PPy 고리의 C-H 평면 외 변형률 신축 피크에 기인한다.39 EDS 및 FTIR 결과로부터, GO 그리고/또는 QD 함침과 PPy의 기상 중합으로 구성된 2단계 공정을 통해 복합체에서 GO 그리고/또는 QD와 PPy의 존재를 성공적으로 검증하였다.

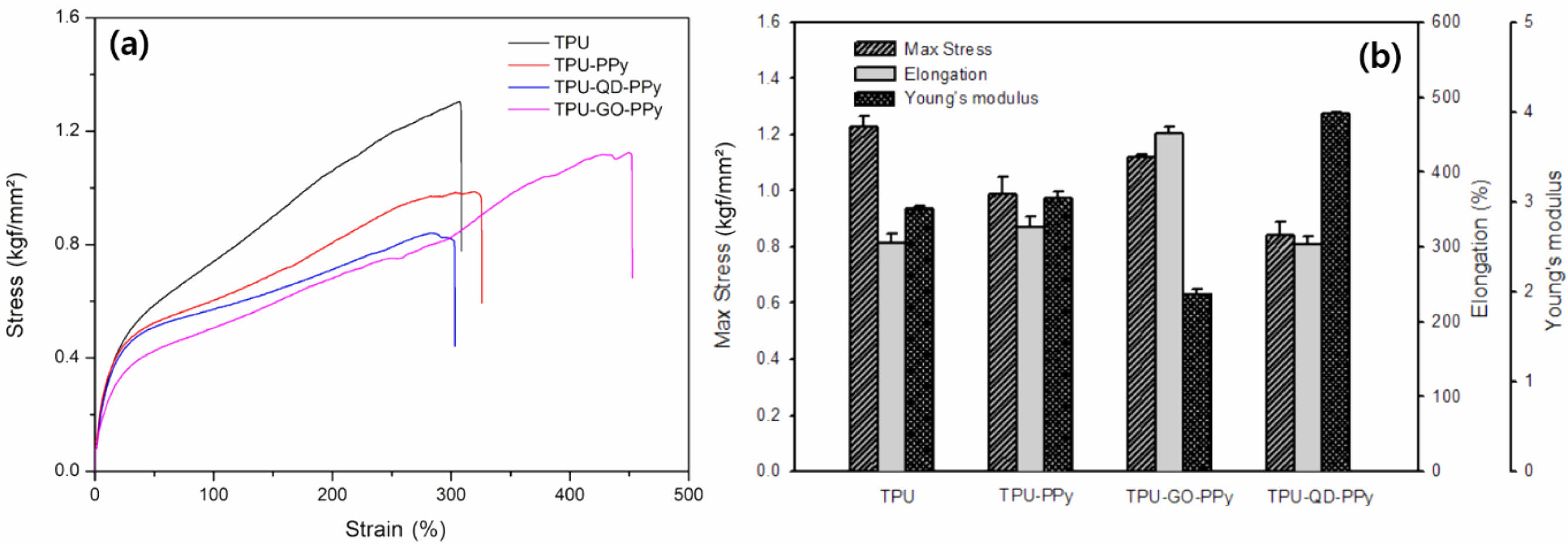

전도성 TPU 복합체의 기계/전기적 특성. Figure 5(a)는 TPU 매트릭스와 제조된 전도성 TPU 복합체의 응력-변형률 곡선을 보여준다. 최대 응력, 최대 변형률 및 탄성률은 응력-변형률 곡선을 기반으로 계산되었으며 Figure 5(b)에 나타내었다. PPy 및 QD가 TPU에 통합되었을 때 최대 응력과 변형률이 감소한 반면 TPU와 TPU-GO-PPy는 파단 시 높은 신장률을 보였다. 이것은 이전의 연구 결과와 유사한 경향이며,39 이는 PPy에 있는 질소 원자와 TPU 내의 아민 또는 카보닐기와의 수소 결합과 같은 2차 결합에 의한 물리적 가교특성 때문이다. 이로 인해 TPU-QD-PPy의 Young’s modulus는 크게 향상되었다. GO를 먼저 함침시킨 경우인 TPU-GO-PPy는 변형률이 크게 향상 되었다. 이는 GO가 가지는 toughness에 기인하여 연성이 크게 증가했기 때문으로 이전에 보고된 결과와도 일치한다.30 하지만 TPU-GO-PPy의 Young’s modulus는 크게 감소하여 강도는 낮아지는 것을 알 수 있다. 제조된 전도성 TPU 복합체의 기계적 특성 분석을 통하여 강도 측면에서는 TPU-QD-PPy가 연성 측면에서는 TPU-GO-PPy가 가장 우수하였다.

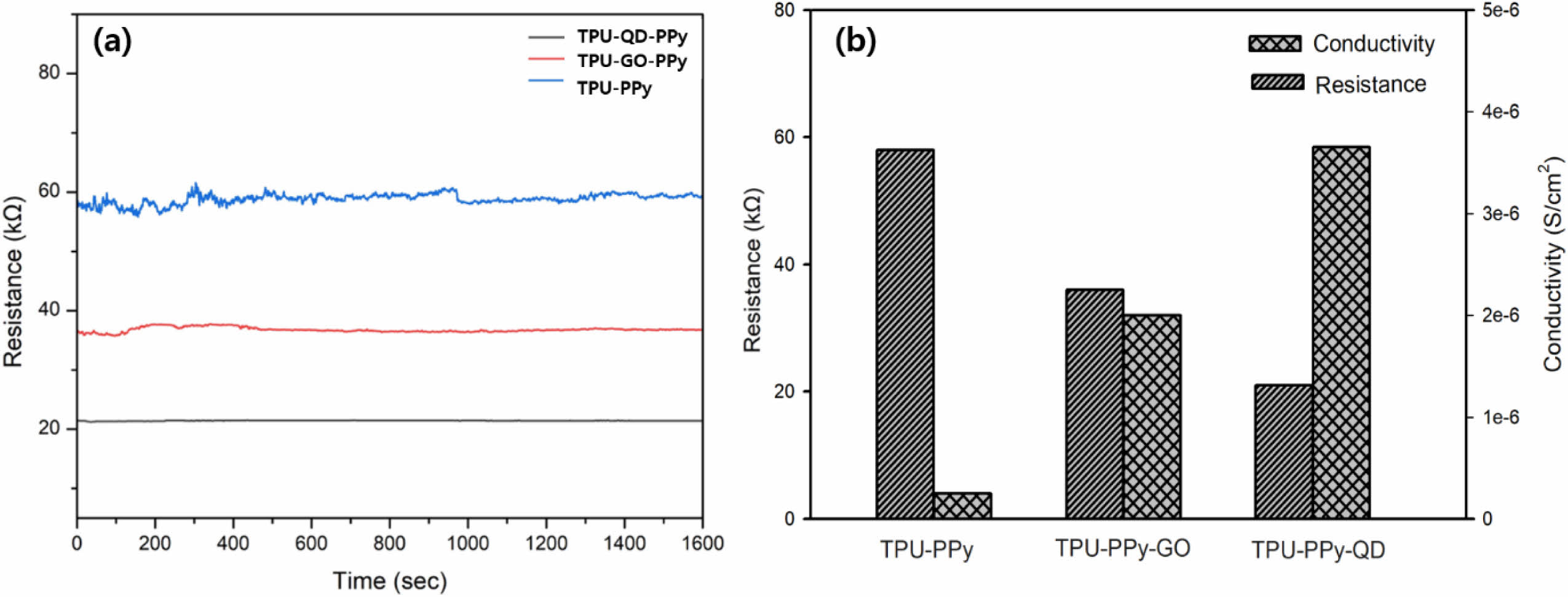

저항 변화 모니터링은 변형률/가스 센서의 특성을 평가하기 위해 널리 채택되었다(Figure 6).40-43 제조된 3가지 전도성 복합체(TPU-PPy, TPU-GO-PPy 및 TPU-QD-PPy)들은 모두 시간에 대한 저항 안정성을 보였다. 특히 GO 및 QD를 VPP 기반 PPy와 함께 코팅층 형성물질로 사용했을 때 전도성을 높이는 상승 효과가 있다는 것은 주목할 만한 것으로, 전도성 활성 물질인 PPy, QD, GO가 다공성 TPU 매트릭스 표면에서 상호간의 2차 결합을 유지하며 안정적인 층을 형성하였기 때문이라고 생각된다. 특히 TPU-QD-GO의 저항이 가장 낮았고 이로 인해 가장 높은 전도도를 보여주었다. 이는 균일하게 분포된 QD 층에 VPP된 PPy 나노입자들이 균일하게 침투하여 평탄한 층을 형성하였기 때문이라 판단되며 FE-SEM을 통한 이는 표면 형태학적 특성 결과(Figure 2)와도 부합되는 결과이다. 이것은 작은 나노입자들로 형성된 평탄한 전도성 박막이 상대적으로 높은 전도도를 나타낸다는 기존의 연구결과와 일치한다.44,45

NH3 가스 감지 동작의 제조 공정에 대한 연구. NH3 가스는 활성 물질인 PPy와 반응할 때 고유한 전자 공여 특성이 있다.31,40,41 이에 NH3 가스 감지 감지 성능 향상을 위해 TPU계 복합체에 전도성 전달 매개 물질인 GO, QD 도입된 TPU-PPy 복합체가 가스센서로의 성능향상 효과를 살펴보았다. Figure 7에서 PPy가 GO와 상호 작용하는 방식과 NH3 가스 감지를 위한 전자 전달 경로를 도식화하여 보여준다. p-도핑되어 산화된 PPy는 NH3 기체 분자의 질소에 있는 고립 전자 쌍에 의해 환원되며, 이로 인해 도핑이 해제되며 PPy 주쇄의 전도도가 감소한다. 따라서 전자를 공여하는 NH3 분자들은 농도의 증가에 따라 전도성 복합체의 전기 저항을 높일 수 있어 이를 신호로 수신하면 환원성 기체들의 정량적 감지에 응용될 수 있다. 게다가 GO 및 탄소계 QD는 π-π 상호 작용을 통해 PPy와 결합할 수 있으며 이것은 TPU-PPy 복합체의 전도도 특성을 향상시킬 수 있다.

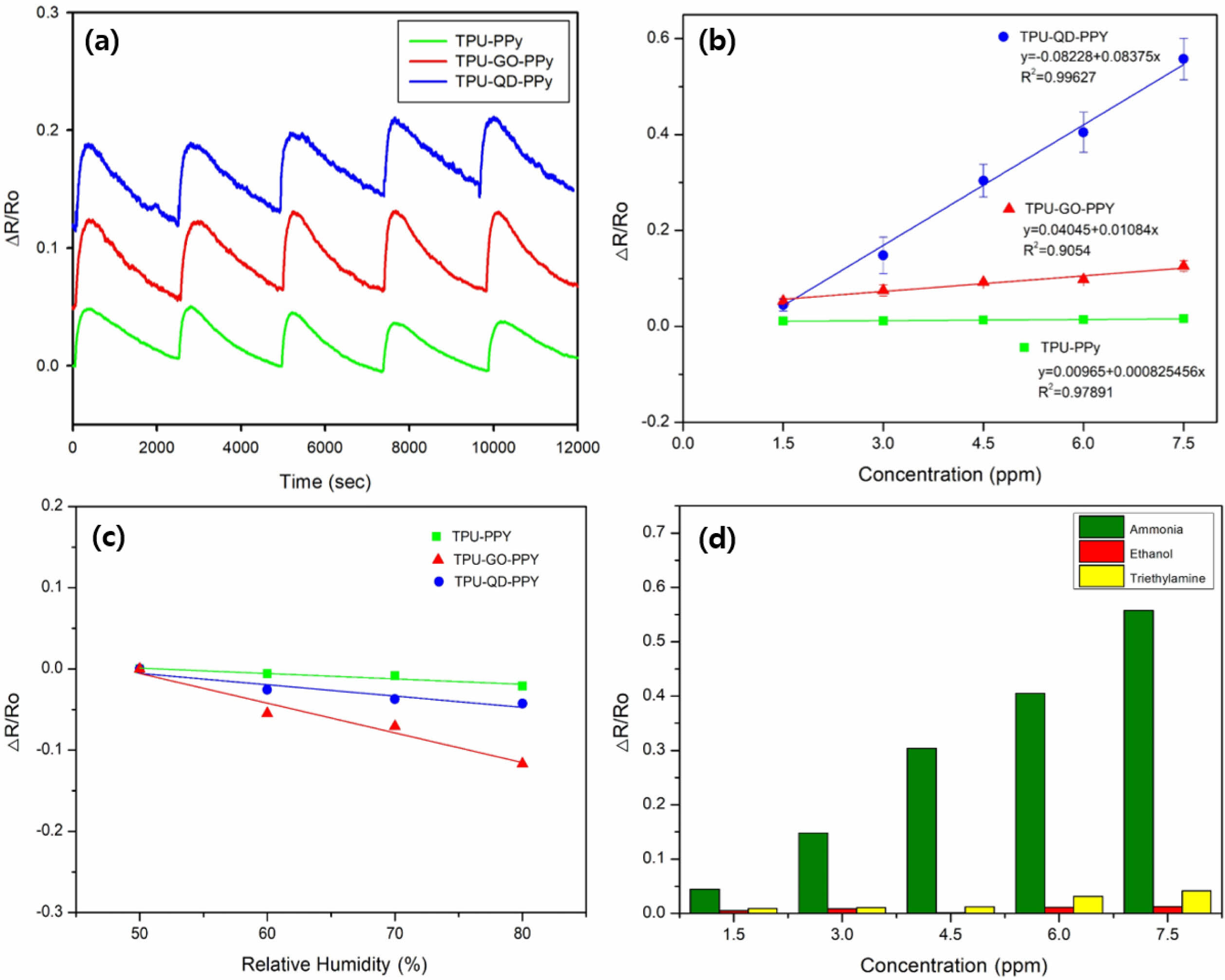

3D 프린터를 활용하여 제조된 전도성 TPU 복합체의 NH3의 검출 한계는 1.5 ppm까지 효과적으로 NH3 가스가 효과적으로 감지되었다. Figure 8(a)는 시간의 함수로서 NH3 7.5 ppm의 농도에서 전도성 TPU 복합체의 NH3 가스 감지 성능을 평가하였다. 전도성 TPU 복합체를 본 연구실에서 제작한 화학센서 챔버에 장착한 후, 챔버에 NH3 가스를 반복적으로 주입/방출에 대한 감지 응답 동작은 적절한 반복성을 보였다. 특히 TPU-PPy 보다는 TPU-GO-PPy 또는 TPU-QD-PPy에서 저항변화가 커서 감지 센서의 좋은 감도를 보였다. 이것은 전도성 복합체 내에서 전자 전달 매개 물질(GO 또는 QD)이 화학센서 성능 역량 향상에 영향을 미쳤다고 판단된다. 화학 센서의 민감도를 알기 위하여 NH3 농도에 따른 센서 응답을 살펴보았다. 민감도 결정 계수는 각각 0.9780(TPU-PPy), 0.9054(TPU-GO-PPy), 0.9963(TPU-QD-PPy)로 우수한 선형 상관 관계를 보였다(Figure 8(b)). 특히 TPU-QD-PPy 소재는 NH3 농도에 따른 저항 변화가 커서 NH3 가스 감지 소재로 민감도가 가장 우수하다고 판단된다. NH3는 물에 대한 용해도가 높아 빠르게 암모늄 이온을 생성하기 때문에 감지 특성이 습도에 영향을 받을 수 있다. 이에 NH3 가스 감지 중 상대 습도(relative humidity, RH)에 대한 안정성을 조사하였다. RH에 대한 전도성 TPU 복합체의 저항 응답은 7.5 ppm에서 수행되었다(Figure 8(c)). RH가 50-80% 범위가 본 연구에서 제조된 TPU 복합체의 NH3 가스 감지 반응성에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다(저항변화 ± 0.1 이하). 가장 민감도가 우수하였던 TPU-QD-PPy를 선택하여 에탄올, 트리에틸아민과 같은 다른 환원 가스에 대한 선택성에 대해 추가로 조사했다. 가스 감지 측정은 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 및 7.5 ppm 농도에서 수행되었다(Figure 8(d)). TPU-QD-PPy는 NH3 가스 감지에 대해 우수한 선택성을 보였다. 이는 다른 가스보다 NH3와의 반응이 상당히 더 높다는 것으로 혼합 가스 중에서 NH3 가스에 대한 감지가 중요한 산업 현장에 적용되기 용이할 것이라 판단된다.

|

Figure 1 (a) HRTEM images of prepared hydrophilic nitrogen-doped carbon QD with various magnifications; (b) FTIR spectra; (c) UV–vis absorbance spectrum of prepared hydrophilic nitrogen-doped carbon QD with various synthesis time; (d,e) PL excitation spectra of prepared hydrophilic nitrogen-doped carbon QD with various synthesis time. |

|

Figure 2 FE-SEM images of various TPU-based composite filaments prepared with infill density 50%: (a) TPU-PPy; (b) TPU-GO-PPy; (c) TPU-QD-PPy, surface (up panel) and cross-section of filaments (down panel). |

|

Figure 3 Chemical composition distribution map of the various TPU-based composites: (a) nitrogen, iron, sulfur element atoms atom distribution map; (b) EDS spectra of all elements on the various composite’s surface. |

|

Figure 4 FTIR spectra of prepared hydrophilic nitrogen-doped carbon QD with various synthesis time. |

|

Figure 5 Stress−strain curves of the various TPU-based composites: (a) S-S curves for various TPU based composites. (b) comparisons of max stress, elongation, and Young’s modulus for various TPU based composites. |

|

Figure 6 Electrical properties of the various TPU-based composites: (a) resistance variations as a function of time; (b) comparisons of electrical properties of the various TPU-based composites. |

|

Figure 7 Illustration of how these three different materials interact with ammonia molecules. |

|

Figure 8 Behaviors of gas sensors made of TPU-based composites: (a) repeatability of detection response of different TPU composites at 7.5 ppm; (b) linear response range; (c) sensor response in ammonia sensing with respect to relative humidity; (d) selectivity of TPU-QD-PPy for ammonia sensing toward other reducing gases. |

이 연구에서는 서로 다른 활성 화학 조성물 층을 가지는 3D 프린팅된 연질 TPU 매트릭스에 VPP 및 탄소계 나노 물질의 함침법을 이용하여 전기전도성을 부여한 세가지의 전극 복합체(TPU-PPy, TPU-GO-PPy, TPU-QD-PPy)를 제조하였다. 탄소계 QD는 수열 합성 기술을 사용하여 바나나 껍질 고형 폐기물에서 합성했다. 화학적인 조성과 형태학적 및 기계·전기적 특성 분석을 수행하여 설계된 복합체의 확인 및 NH3 가스 감지 센싱 소재로서의 평가가 성공적으로 조사되었다. 본 연구에서 제조된 복합체중에서 TPU-QD-PPy는 NH3가스에 대한 우수한 감도와 반복성, 그리고 습도에 대한 안정성을 보였다. 또한, 전도성 TPU 복합체는 에탄올 및 트리에틸아민과 같은 다른 환원 가스에 비해 NH3 가스 감지 선택 거동을 보였다. 본 연구에서 제시된 전도성 TPU 복합체는 다목적 NH3 가스 감지 분야에서 빠르고 비용 효율적인 프로토 타입 제작에 좋은 예제라고 생각된다.

- 1. Liu, S.; Li, L. Ultrastretchable and Self-healing Double-network Hydrogel for 3D Printing and Strain Sensor. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 26429-26437.

-

- 2. Yan, Q.; Dong, H.; Su, J.; Han, J.; Song, B.; Wei, Q.; Shi, Y. A Review of 3D Printing Technology for Medical Applications. Engineering 2018, 4, 729-742.

-

- 3. Zhang, F.; Wei, M.; Viswanathan, V. V.; Swart, B.; Shao, Y.; Wu, G.; Zhou, C. 3D Printing Technologies for Electrochemical Energy Storage. Nano. Energy. 2017, 40, 418-431

-

- 4. Li, B.; Zhang, S.; Zhang, L.; Gao, Y.; Xuan, F. Train Sensing Behavior of FDM 3D Printed Carbon Black Filled TPU with Periodic Configurations and Flexible Substrates. J. Manuf. Process. 2022, 74, 283-295.

-

- 5. Christ, J. F.; Aliheidari, N.; Ameli, A.; Tschke, P. 3D Printed Highly Elastic Strain Sensors of Multi-walled Carbon Nanotube/thermoplastic Polyurethane Nanocomposites. Mater Des. 2017, 131, 394-401

-

- 6. Chen, Y.; Li, Y.; Xu, D.; Zhai, W. Fabrication of Stretchable Flexible Conductive Thermoplastic Polyurethane/graphene Composites via Foaming. RSC Adv, 2015, 5, 82034-82041.

-

- 7. Xiang, D.; Zhang, X.; Li, Y.; Harkin-Jones, E.; Zheng, Y.; Wang, L. Enhanced Performance of 3D Printed Highly Elastic Strain Sensors of Carbon Nanotube/thermoplastic Polyurethane Nanocomposites via Non-covalent Interactions. Composites, 2019, 176, 107250.

-

- 8. Zheng, Y.; Li, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Dai, K.; Zheng, G. The Effect of Filler Dimensionality on the Electromechanical Performance of Polydimethylsiloxane Based Conductive Nanocomposites for Flexible Strain Sensors. Compos Sci Technol. 2017, 139, 64-73.

-

- 9. Zhou, C.; Zhang, Y.; Li, Y.; Liu, J. Construction of High-capacitance 3D CoO@ Polypyrrole Nanowire Array Electrode for Aqueous Asymmetric Supercapacitor. Nano Lett. 2013, 13, 2078-2085.

-

- 10. Lu, Q.; Zhou, Y. Synthesis of Mesoporous Polythiophene/MnO2 Nanocomposite and Its Enhanced Pseudocapacitive Properties. J. Power Sources 2011, 196, 4088-4094.

-

- 11. Wu, Q.; Xu, Y.; Yao, Z.; Liu, A.; Shi, G. Supercapacitors Based on Flexible Graphene/polyaniline Nanofiber Composite Films, ACS Nano 2010, 4, 1963-1970.

-

- 12. Kim, Y. J.; Selvam, S.; Yim, J.-H. Preparation of Porous TPU-PPy Flexible Composite Using 3D Printer and Its Application as Electrode Scaffold for Energy Storage Devices. Polym. Korea, 2022, 46, 389-396.

-

- 13. Sharma, S.; Kumar, R.; Kumar, K.; Thakur, N. Sustainable Applications of Biowaste-derived Carbon Dots in Eco-friendly Technological Advancements: A Review. Mater. Sci. Eng. B, 2024, 305, 117414.

-

- 14. Atchudan, R.; Edison, T. N. J. I.; Shanmugam, M.; Perumal S.; Somanathan T.; Lee, Y. R. Sustainable Synthesis of Carbon Quantum Dots From Banana Peel Waste Using Hydrothermal Process for in vivo Bioimaging. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2021, 126, 114417.

-

- 15. Nazar, M.; Hasan, M.; Basuki, W.; Gani, B. A.; Nada, C. E. Microwave Synthesis of Carbon Quantum Dots from Arabica Coffee Ground for Fluorescence Detection of Fe3+, Pb2+, and Cr3+. ACS Omega, 2024, 9, 20571-20581.

-

- 16. Qi, C.; Wang, H.; Yang, A.; Wang, W.; Xu. J. Facile Fabrication of Highly Fluorescent N-Doped Carbon Quantum Dots Using an Ultrasonic-Assisted Hydrothermal Method: Optical Properties and Cell Imaging, ACS Omega, 2021, 6, 32904-32916.

-

- 17. Pontes, S. M. A.; Rodrigues, V. S. F. One-pot Solvothermal Synthesis of Full-color Carbon Quantum Dots for Application in Light Emitting Diodes. Nano-Structures & Nano-Objects, 2022, 32, 100917.

-

- 18. Güntner, A. T.; Righettoni, M.; Pratsinis, S. E. Selective Sensing of NH3 by Si-doped α-MoO3 for Breath Analysis. Sensors Actuators B Chem. 2016, 223, 266-273.

-

- 19. Hibbard, T.; Crowley, K. Point of Care Monitoring of Hemodialysis Patients with a Breath Ammonia Measurement Device Based on Printed Polyaniline Nanoparticle Sensors. Anal. Chem. 2013, 85, 12158-12165.

-

- 20. Ji, X.; Banks, C. E.; Aldous, L. Electrochemical Ammonia Gas Sensing in Nonaqueous Systems: a Comparison of Propylene Carbonate with Room Temperature Ionic Liquids. Electroanalysis, 2007, 19, 2194-220.

-

- 21. Oudenhoven, J. F. M.; Knoben, W. Electrochemical Detection of Ammonia Using a Thin Ionic Liquid Film as the Electrolyte. Procedia Eng. 2015, 120, 983-986.

-

- 22. Quy, N. V.; Minh, V. A. Gas Sensing Properties at Room Temperature of a Quartz Crystal Microbalance Coated with ZnO Nanorods. Sensors and Actuators B: Chemical. 2011, 153, 188-193.

-

- 23. Kwak, D.; Lei, Y.; Maric, R. Ammonia Gas Sensors: A Comprehensive Review. Talanta, 2019, 201, 713-730.

-

- 24. As’ari, A. H.; Aflaha, R.; Katriani, L.; Kusumaatmaja, A.; Santoso, I.; Yudianti, R.; Triyana, K. An Ultra-sensitive Ammonia Sensor Based on a Quartz Crystal Microbalance Using Nanofibers Overlaid with Carboxylic Group-functionalized MWCNTs, Analyst 2024, 149, 5191-5205.

-

- 25. Chokkareddy, R.; Niranjan, T.; Redhi, G. G. Chapter 13-Ionic Liquid Based Electrochemical Sensors and Their Applications. In Green Sustainable Process for Chemical and Environmental Engineering and Science; Inamuddin, A.; Asiri, A., Suvardrun, K., Eds.; Elserier: Amsterdam, 2020; pp 367-387.

-

- 26. Hussain, S.; Maktedar, S. S. Structural, Functional and Mechanical Performance of Advanced Graphene-based Composite Hydrogels. Results in Chemistry, 2023, 6, 101029.

-

- 27. Jurgis, B.; Lina, M. Single-walled Carbon Nanotube-based Coating Modified with Reduced Graphene Oxide for the Design of Amperometric Biosensors. Mater. Sci. Eng. C, 2019, 98, 515-523.

-

- 28. Hussain, M. F.; Slaughter, G. PtNPs Decorated Chemically Derived Graphene and Carbon Nanotubes for Sensitive and Selective Glucose Biosensing. J. Electroanalytical Chem. 2020, 861, 113990.

-

- 29. Marzo, G.; Mastronadri, V. M. Sustainable Electronic Biomaterials for Body-compliant Devices: Challenges and Perspectives for Wearable Bio-mechanical Sensors and Body Energy Harvesters. Nano Energy, 2024, 123, 109336.

-

- 30. Kim, Y. J.; Kim, D.-H.; Choi, J. S.; Yim, J.-H. A Multi-Functional Ammonia Gas and Strain Sensor with 3D-Printed Thermoplastic Polyurethane-Polypyrrole Composites. Polymer 2022, 240, 124490.

-

- 31. Kim, Y. J.; Kang, H. J.; Moerk, C. T.; Lee, B.-T.; Choi, J. S.; Yim, J.-H. Flexible, Biocompatible, and Electroconductive Polyurethane Foam Composites Coated with Graphene Oxide for Ammonia Detection. Sensors Actuators: B. Chemical. 2021, 344, 130269.

-

- 32. Cho, H. J.; Noh,Y.-J.; Jin, E.-Y.; Yim, J.-H. Study on the Hybrid Dual-functioning Application of Urethane FoamModified with Graphene Oxide and Polypyrrole for an Electrode Scaffoldas Well as Chemical Sensor. Polym. Korea, 2023, 47, 453-462.

-

- 33. Selvam, S.; Yim, J.-H. Supercapacitor Combined Gas Sensor System from Carbon Quantum Dot/Polypyrrole/Graphene Oxide Functionalized Polyurethane Foam Matrixes. 2025, 49, 148-157.

-

- 34. De, B.; Karak, N. A Green and Facile Approach for the Synthesis of Water-soluble Fluorescent Carbon Dots From Banana Juice. RSC Adv. 2013, 3, 8286-8290.

-

- 35. Atchudan, R.; Edison, T. N. J. I. D. Facile Green Synthesis of Nitrogen-doped Carbon Dots Using Chionanthus Retusus Fruit Extract and Investigation of Their Suitability for Metal Ion Sensing and Biological Applications. Sensor. Actuator. B Chem. 2017, 246, 497-509.

-

- 36. Brachi, P. Synthesis of Carbon Dots (CDs) Through the Fluidized Bed Thermal Treatment of Residual Biomass Assisted by γ-alumina. Appl. Catal. B Environ. 2020, 263, 118361.

-

- 37. Mohammed, S. J.; Omer, K. M.; Hawaiz, F. E. Deep Insights to Explain the Mechanism of Carbon dot Formation at Various Reaction Times Using the Hydrothermal Technique: FTIR, 13C NMR, 1H NMR, and UV-visible Spectroscopic Approaches. RSC Adv., 2023, 13, 14340-14349.

-

- 38. Papaioannou, N.; Titirici, M.-M.; Sapelkin, A. Investigating the Effect of Reaction Time on Carbon Dot Formation, Structure, and Optical Properties. ACS Omega 2019, 4, 21658-21665.

-

- 39. Choi, J.; Han, S. J.; Yim, J.-H. Effects of Fabrication Process of Conductive TPU Composites on Dual-Function Gas Sensor and Energy Devices. ACS Appl. Electron. Mater. 2024, 6, 658-668.

-

- 40. Das, D.; Das, J.; Deb, K.; Chakraborty, S.; Saha, B. A Low-Cost Flexible Material System Made of PANI/Graphite for Resistive Detection and Quantitative Determination of Urea. Mater. Chem. Phys. 2023, 301, 127573.

-

- 41. Zhang, X. Dry and Frost Resistance Conductive Hydrogels Based on Carbon Nanotubes Hybrids for Use as Flexible Strain Sensor. Sens. Actuators, A 2023, 350, 114143.

-

- 42. Fernandez, F. D. M.; Khadka, R.; Yim, J.-H. Highly Porous, Soft, and Flexible Vapor-Phase Polymerized Polypyrrole−Styrene− Ethylene−Butylene−Styrene Hybrid Scaffold as Ammonia and Strain Sensor. RSC Adv. 2020, 10, 22533-22541.

-

- 43. Bhat, N. V.; Gadre, A. P.; Bambole, V. A. Structural, Mechanical, and Electrical Properties of Electropolymerized Polypyrrole Composite Films. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 80, 2511-2517.

-

- 44. Khadka, R.; Yim, J.-H. Influence of Base Inhibitor and Surfactant on the Electrical and Physicochemical Properties of PEDOT-SiO2 Hybrid Conductive Films. Macromol. Res. 2015, 23, 559-565.

-

- 45. Choi, J. S.; Yim, J.-H.; Kim, D.-W.; Jeon, J.-K., Ko, Y.-S.; Kim, Y. Effects of Various Imidazole-based Weak Bases and Surfactant on the Conductivity and Transparency of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Films. Synthetic Metals, 2009, 159, 2506-2511.

-

- Polymer(Korea) 폴리머

- Frequency : Bimonthly(odd)

ISSN 2234-8077(Online)

Abbr. Polym. Korea - 2024 Impact Factor : 0.6

- Indexed in SCIE

This Article

This Article

-

2025; 49(4): 489-498

Published online Jul 25, 2025

- 10.7317/pk.2025.49.4.489

- Received on Feb 3, 2025

- Revised on Mar 10, 2025

- Accepted on Mar 19, 2025

Services

Services

Shared

Correspondence to

Correspondence to

- Jong Seob Choi , and Jin-Heong Yim

-

Division of Advanced Materials Engineering, Kongju National University, 1223-24 Cheonandaero, Cheonan, Chungnam 31080, Korea

- E-mail: choijongseob@kongju.ac.kr, jhyim@kongju.ac.kr

- ORCID:

0000-0003-1621-1497, 0000-0002-3557-9564

Copyright(c) The Polymer Society of Korea. All right reserved.

Copyright(c) The Polymer Society of Korea. All right reserved.